La galleria di ritratti romani sul Corridoio Vasariano

Nel sistematico riordino della Galleria degli Uffizi, realizzato fra il 1780 e il 1782, l’abate Luigi Lanzi ebbe un ruolo di primo piano. A questo pioniere della moderna archeologia si dovette anche il riallestimento della serie di ritratti romani dei tre corridoi degli Uffizi, che, grazie all’opera dell’abate marchigiano, crebbe sia per numero delle opere sia per la qualità dei pezzi. Scegliendo ciò che di meglio potevano offrire il mercato antiquario e le raccolte granducali, disperse fra le numerose ville e sedi di rappresentanza ufficiale, Lanzi aggiunse oltre quaranta marmi ai settanta già presenti in Galleria, dando vita a una collezione di ritratti romani che vantava pochi confronti in Italia ed in Europa. Il riallestimento dei corridoi della Galleria, intrapreso a partire dal 1996, ha però riportato l’arredo delle sculture antiche dei tre corridoi a quello che è l’aspetto testimoniatoci dall’Atlante di Galleria, coordinato dall’abate De Greyss alla metà del XVIII secolo. Questa scelta museologica ha fatto sì che i ritratti scelti dal Lanzi, aggiunti in un’epoca posteriore a quella documentataci dai disegni dell’Atlante, fossero allontanati dagli spazi espositivi per essere collocati nei depositi.

Gli splendidi ritratti vagliati con tanta cura dall’abate marchigiano non sono stati, quindi, rimossi dai percorsi di visita perché giudicati “sacrificabili”, perché doppioni, oppure per ragioni di ordine estetico o di precario stato di conservazione; al contrario, quasi paradossalmente, proprio nei depositi degli Uffizi si sono venuti concentrando marmi di primaria importanza, opere che furono accuratamente selezionate fra i migliori ritratti provenienti da Villa Medici a Roma, dai palazzi granducali e dalle più importanti collezioni private di Firenze. Soltanto le scelte allestitive compiute negli anni Novanta del Novecento posero fine alla raccolta concepita dal Lanzi, la cui ricchezza ed importanza ben si comprende dalla scelta di queste quarantasette opere adesso sistemate nella sezione del corridoio vasariano che corre sopra Ponte Vecchio, dove, dopo decenni di oblio, sono finalmente restituite al pieno godimento del pubblico.

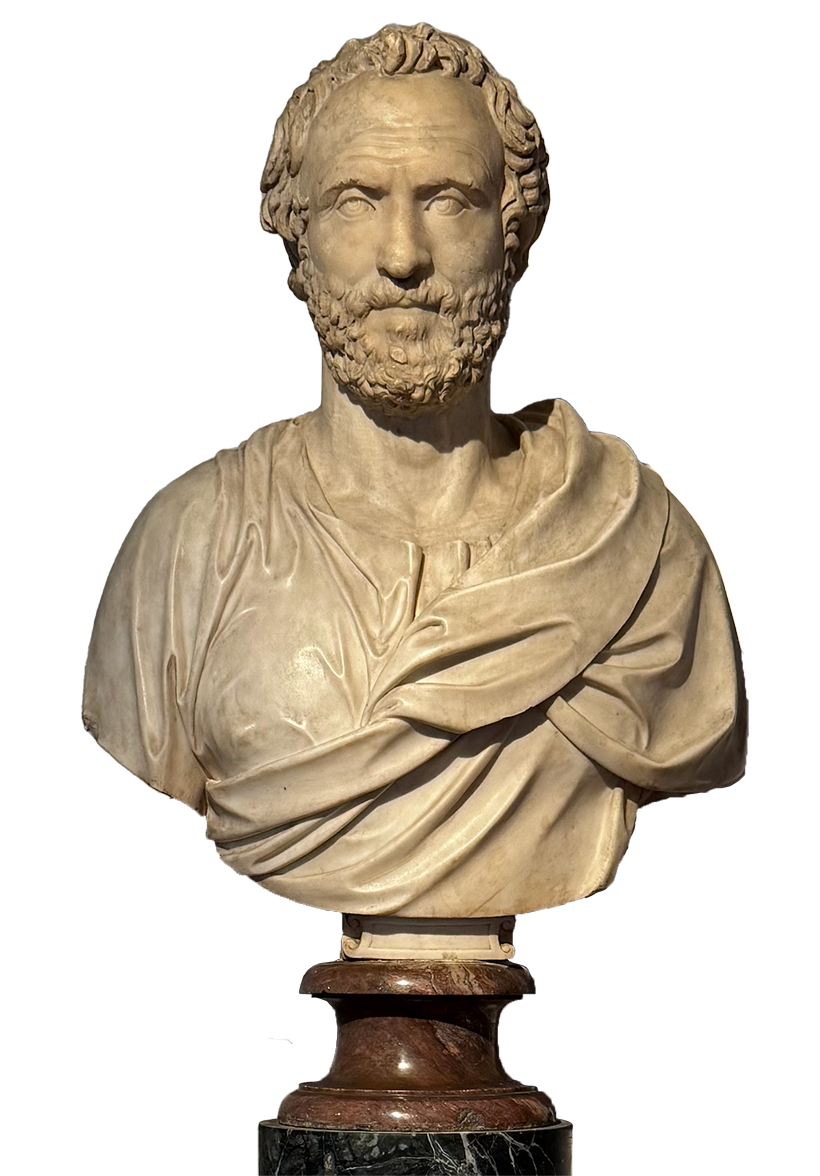

Questi marmi offrono infatti una sintesi efficace e di altissimo livello qualitativo dell’evoluzione della ritrattistica romana dalla tarda repubblica all’età tetrarchica (fine I a.C. – fine III secolo d.C.). Dagli esempi ancora influenzati dalla tradizione italica di un realismo esasperato, come il busto di anziano “velato capite”, ai ritratti influenzati dal patetismo ellenistico, come il superbo ritratto colossale di Cicerone, si giunge al composto classicismo di età augustea, perfettamente esemplificato da una energica replica dell’Augusto di Prima Porta. Il pieno periodo imperiale è testimoniato sia da ritratti ufficiali di squisita fattura, sia da effigi di privati nelle quali troviamo echi dei modelli imperiali. Così, ad esempio, l’adozione della barba da parte degli imperatori antonini e severiani trova un diretto riscontro in teste come quella del cosiddetto “barbaro”, mentre l’affermarsi di un gusto per volumetrie più compatte e geometrizzanti, si manifesta in opere come quella del cosiddetto Massimo o quella del cosiddetto Diadumeniano, entrambe databili ai primi decenni del III secolo d.C.

Sono, però, soprattutto i ritratti femminili del I e II secolo d.C. ad offrire alcune delle migliori prove delle correnti stilistiche di quegli anni. Spicca, in particolar modo, un’eccezionale busto di una giovane scolpito intorno al 15 a.C., nella prima età augustea. Al di là dell’eccezionale forza del ritratto e della sua sottile introspezione psicologica, l’opera si segnala perché la donna è raffigurata con indosso la stola, la pesante veste che doveva coprire la tunica, nascondendone trasparenze e forme. Questa scelta ispirata al pudore e alla morigeratezza, voleva essere una dimostrazione tangibile del fatto che il personaggio ritratto era un sostenitore della politica moralizzatrice di Augusto che, con le leggi emanate fra il 18 e il 16 a.C., cercò di porre un freno al dilagare della corruzione morale. Nella serie dei ritratti femminili, inoltre, spicca una donna dall’aspetto solenne e dalla singolare acconciatura. Si tratta di una vestale, caratterizzata dall’infula, la sacra benda che le cinge il capo. Non si può, infine, fare a meno di ricordare il nitido ritratto di Sabina, moglie di Adriano (117-138 d.C.), o, ancora, i raffinati volti di età antonina, veri e propri capolavori di introspezione psicologica. Queste opere, raffiguranti ricche dame vissute nei decenni centrali del II secolo d.C., sono databili con un buon margine di sicurezza proprio grazie alle complesse acconciature, che replicano le pettinature adottate dalle imperatrici del periodo e testimoniateci dalla monetazione.

Con la galleria dei ritratti adesso ricostituita nel Corridoio Vasariano, il museo ritrova un tassello importante delle sue collezioni storiche. Solo adesso, infatti, si può comprendere pienamente la ragione delle parole di Luigi Lanzi, che, parlando della serie ritrattistica della Galleria così come lui l’aveva plasmata, arrivò ad affermare con comprensibile orgoglio che “si è ordinata una serie fino a Gallieno, che per poco non si può dire compiuta”.